Empreinte carbone d’une voiture électrique vs thermique

L’évaluation des émissions globales de gaz à effet de serre (GES) d’une voiture électrique est un sujet complexe qui varie fortement selon les situations.

Deux grands cas de figure doivent être distingués :

- Celui d’une voiture supplémentaire, c’est à dire s’additionnant au parc automobile existant

- Celui d’une nouvelle voiture se substituant à une autre (soit parce qu’elle l’envoie à la casse, soit parce qu’elle est acquise à la place d’un autre de nature différente)

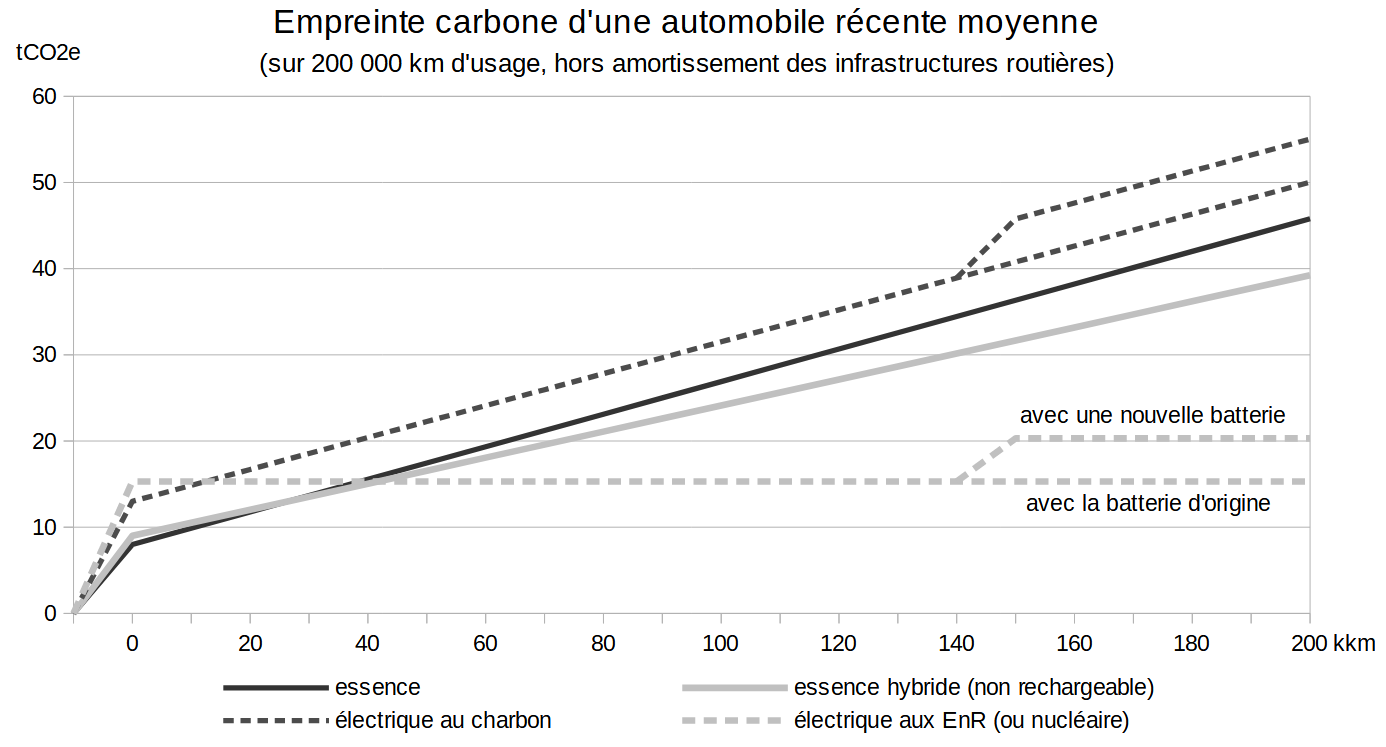

Le diagramme suivant regroupe l’empreinte de trois versions d’un type de voiture moyenne courante, deux thermiques et une électrique, cette dernière selon deux cas extrêmes d’approvisionnement en électricité de charge. Principales hypothèses :

- voiture à essence de 1 400 kg de masse à vide et consommant 7,0 l/100km

- version à essence hybride de 1 450 kg de masse à vide et consommant 20% de moins soit 5,6 l/100km

- version électrique de 1 700 kg de masse à vide et consommant 17,5 kWh/km (pertes de recharge incluses)

Les émissions initiales (jusqu’à « 0 km ») correspondent à la fabrication du véhicule et de la part de construction des moyens de production du système qui permettra de recharger sa version électrique. Les émissions s’accumulent ensuite au gré de la consommation en carburant ou des moyens disponibles de production d’électricité qui sont directement sollicités au moment des recharges.

L’impact de l’électrification de l’automobile sur le changement climatique dépend d’abord de la nature des moyens de production d’électricité qui permettent de la recharger, puis de la fabrication de la batterie, potentiellement renouvelée. Les sources de production renouvelables (ou le nucléaire) offrent un fort potentiel, mais systématiquement recourir à des centrales au charbon se révèle pire que l’essence. Les premières doivent être majoritairement sollicitées pour que le résultat soit bénéfique (sur ce critère).

Globalement, une voiture électrique contribue donc à émettre entre autant et trois fois moins de GES qu’une voiture thermique équivalente. Cela ne permet pas de la qualifier automatiquement de « décarbonée », d’autant plus si elle s’additionne et non se substitue au parc existant.

Pour plus de détails, cf La ruée vers la voiture électrique, chap. 3, p. 87-98 et 111-113.